Cláudio Dias, Head of Ground Engineering & Tunnelling at AYESA – Blog Bentley Systems

Introduzione

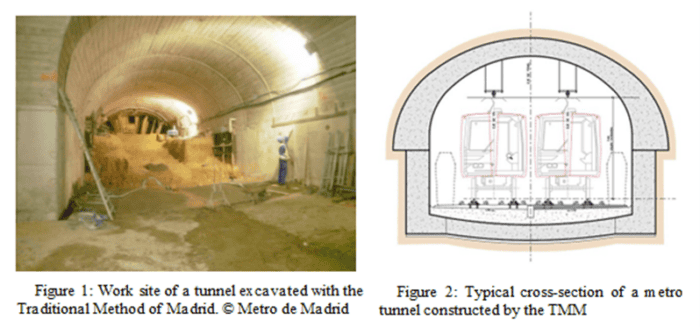

Il Metodo Tradizionale di Madrid è una tecnica per la costruzione di tunnel che è stata utilizzata nella rete della metropolitana di Madrid fin dal 1917. (Melis Maynar, M. 2012)

Il metodo prevede una sequenza distintiva di scavo, con la suddivisione della volta in una serie di scavi piccoli, che vengono successivamente sostenuti da una combinazione di puntelli in legno, travi in acciaio longitudinali (“waler beams”) e assi in legno durante la fase di scavo, e subito dopo segue l’installazione del rivestimento definitivo.

Il rivestimento permanente è in cemento gettato non armato (tipicamente classe C30/37): quindi normalmente non si impiega armatura metallica. La costruzione delle pareti e del fondo del tunnel (invert) segue a qualche metro di distanza, con modalità analoghe a quelle del rivestimento permanente in calcestruzzo non armato.

Le molte fasi e le differenti distribuzioni di struttura causano un’ampia variazione delle sollecitazioni attorno all’escavazione del tunnel.

In questo articolo viene presentata la metodologia seguita per la calibrazione di modelli bidimensionali (2D) di tunnel realizzati con il TMM (Traditional Tunnelling Method), tramite modelli tridimensionali (3D). Inoltre, vengono discusse le assunzioni e le strategie di calcolo utilizzate per ottenere un adeguato adattamento che consenta la validazione dei modelli 2D, che possono essere impiegati nelle fasi preliminari di un progetto simile.

Il Metodo Tradizionale di Madrid (MTM)

Ci sono molti esempi dell’applicazione di questo metodo in ambiente urbano. L’esperienza con tunnel costruiti con questo metodo nei suoli di Madrid ha dimostrato la sicurezza delle opere nel tempo.

La sequenza dei lavori segue diversi passaggi, affinati e migliorati negli anni grazie all’esperienza dei minatori e ingegneri dei tunnel di Madrid. Gli elementi strutturali sono da sempre una sfida sotto l’aspetto dello studio di sollecitazioni e deformazioni delle sezioni, poiché l’effetto tridimensionale dell’escavazione richiede modelli 3D di interazione suolo-struttura (SSI), che però non sono sempre disponibili per ogni progetto.

In questa situazione, è comune effettuare approssimazioni bidimensionali del problema per ridurre i tempi di analisi. Tuttavia, questo approccio richiede un’analisi attenta delle ipotesi adottate al fine di ottenere risultati sufficientemente vicini alla realtà, in termini di spostamenti del terreno e lezioni apprese da progetti precedenti.

Sebbene questo processo costruttivo richieda manodopera specializzata, è un metodo molto versatile, che consente un alto grado di adattamento ai vincoli di un ambiente urbano.

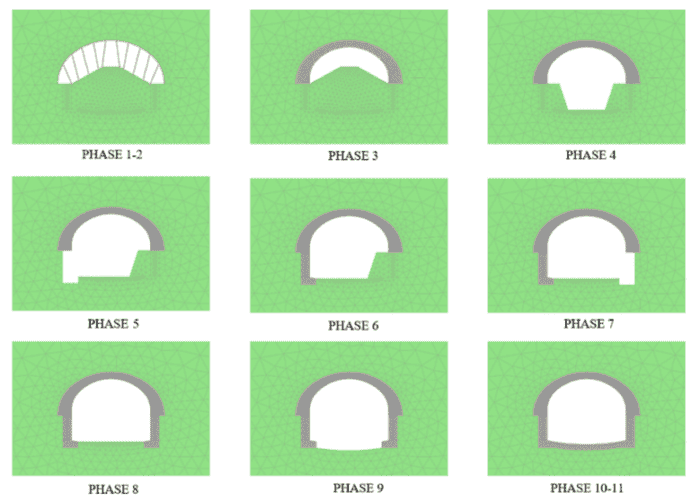

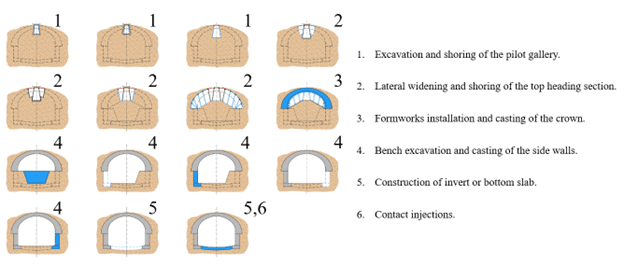

Questa metodologia si basa sul principio di effettuare scavi relativamente piccoli (meno di 5 m²) — come mostrato in figura — per limitare l’area di fronte scavata e garantire la stabilità durante la costruzione. L’escavazione inizia con una galleria di avanzamento (pilot tunnel) che viene gradualmente sostenuta e allargata per formare la volta del tunnel, sempre con un supporto temporaneo per ogni fase di allargamento. In questo modo, la faccia aperta di ogni piano di scavo è ridotta e le condizioni di stabilità risultano più favorevoli.

La galleria di avanzamento funge anche da sondaggio per identificare eventuali incertezze o cambiamenti nelle condizioni del suolo, permettendo di adattare la procedura costruttiva a tali variazioni. Le contingenze possono includere misure operative come ridurre la lunghezza dello scavo o installare assi di legno nella faccia aperta.

A seconda delle dimensioni della sezione del tunnel e delle caratteristiche operative delle attrezzature, lo scavo può essere suddiviso in tre fasi generali: la volta (top heading), la panca (bench) e l’invert. La panca viene eseguita dopo la volta, con un certo margine di distanza, e operando sempre su un lato delle pareti del tunnel per non rimuovere il supporto della volta già eseguita.

In genere si utilizzano avanzamenti tra 1,25 e 2,5 m, a seconda del terreno attraversato, con il sostegno sistematico installato, anche se possono esserci eccezioni legate a sezioni particolari, come incroci o zone dove si intersecano due gallerie.

Subito dopo l’escavazione della volta, si montano le casseforme e si getta il cemento non armato, in modo da controllare la deformazione del terreno, affidando al rivestimento definitivo il compito di contenere e limitare gli spostamenti del suolo.

Il getto della volta è realizzato in opera (in situ) per mezzo di pompe. Successivamente si procede con lo scavo della panca centrale e il getto del calcestruzzo non armato delle pareti laterali. La sezione viene infine completata con il getto dell’invert (lastra di fondo).

Infine, si illustra uno schema della sequenza tipica di costruzione di un tunnel scavati con il Metodo Tradizionale di Madrid.

Metodo Tradizionale di Madrid – Sequenza costruttiva, scavo e sostegno

Figura 1: Sequenza di costruzione del Metodo Tradizionale di Madrid

1–3 – Volta (Top Heading)

Fenomeni di instabilità, come il collasso della fronte di scavo o della volta, rappresentano un fattore critico nei tunnel di grandi dimensioni scavati in terreni sciolti.

Per questo motivo, l’efficacia del metodo richiede un controllo accurato dell’avanzamento dello scavo e dell’integrità del rivestimento già realizzato.

Si impiegano sistemi di sostegno temporanei (shoring), nei quali il terreno scavato viene sostenuto da assi di legno, appoggiate su travi longitudinali in acciaio (waler beams), a loro volta sostenute da puntelli in legno sub-verticali.

La suddivisione della volta in più fasi di scavo consente un miglior controllo della stabilità complessiva del tunnel.

Parallelamente, lo scavo di una galleria pilota di dimensioni ridotte fornisce informazioni utili sulla qualità geotecnica del terreno in avanzamento, permettendo di individuare zone di scarsa qualità o potenziali problemi di stabilità.

Questa caratterizzazione consente anche di adattare il sistema di sostegno in base alle condizioni riscontrate.

Durante il getto della volta, le travi d’acciaio (waler) vengono lasciate in posizione, mentre i puntelli in legno sub-verticali, situati nella proiezione della cassaforma, vengono rimossi.

Si utilizzano più set di casseforme per consentire la maturazione del calcestruzzo della volta per almeno due giorni.

4 – Panca (Bench)

Dopo il getto della volta, si procede allo scavo della panca centrale, mantenendo un offset di 5 o 6 anelli rispetto alla fronte di scavo.

Quando le dimensioni del tunnel lo consentono, si lascia una piattaforma di sicurezza di 1,0 – 1,5 m affinché la spinta trasmessa dalla volta al terreno sottostante non generi piani di rottura, che potrebbero causare cedimenti e collassi della volta.

Come già indicato, lo scavo della panca e il conseguente getto delle pareti laterali vengono eseguiti in due contrafforti o muri, alternando scavo e getto in modo da garantire sempre il sostegno della volta e prevenire il deconfinamento dovuto a cedimenti nelle aree di appoggio.

Per raggiungere questo obiettivo, ogni parete deve essere scavata in moduli della stessa lunghezza dell’avanzamento della volta, facendo coincidere la giunzione degli anelli superiori (top heading rings) con il centro della futura parete laterale, così da non rimuovere completamente un intero anello della volta.

Per le ragioni sopra indicate, non bisogna mai scavare due pareti opposte contemporaneamente.

5–6 – Invert e iniezioni di contatto

Infine, viene realizzato l’invert (fondo del tunnel), dove lo scavo avviene per una lunghezza generalmente compresa tra 2 e 4 anelli; successivamente viene getto il calcestruzzo per chiudere completamente la sezione del tunnel.

Dopo la costruzione dell’invert, si procede con iniezioni di contatto nella parte posteriore della volta, eseguite attraverso fori praticati successivamente (post-drilled holes).

Lo scopo di questo processo è riempire gli eventuali vuoti presenti nell’estradosso della volta, tra il calcestruzzo, il sostegno in legno e il profilo dello scavo, oltre a impermeabilizzare le giunzioni di contatto tra gli anelli.

La pressione di iniezione deve essere limitata per evitare carichi eccessivi sul rivestimento, e di norma non deve superare 1 bar.

Modelli di Interazione Suolo-Struttura (SSI)

Per prima cosa, è necessario creare due modelli:

uno tridimensionale (3D) e uno bidimensionale (2D) di interazione suolo-struttura (SSI), basandosi sul primo.

Per generare entrambi i modelli sono stati utilizzati i programmi di calcolo agli elementi finiti PLAXIS 3D e PLAXIS 2D, rispettivamente.

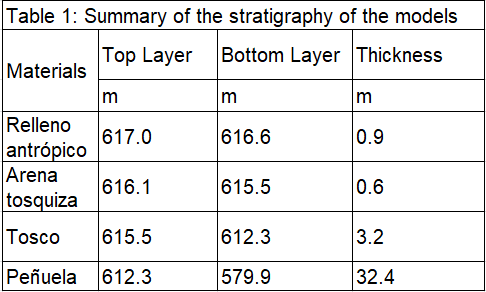

È stata scelta una sezione trasversale di un tunnel metropolitano con una litologia tipica della zona settentrionale di Madrid.

La stratigrafia geologica del caso analizzato è costituita da:

uno strato superficiale di riempimento antropico quaternario (made ground),

seguito da una serie di materiali terziari, ovvero:

uno strato di “Arenas Tosquizas” (sabbie argillose),

uno strato di “Toscos” (argille sabbiose),

e infine uno strato di “Peñuelas” (principalmente argille sovraconsolidate) (Rodríguez, J.M. 2000).

La copertura totale del tunnel è pari a 12,9 metri, di cui 12 metri attraversano materiali terziari e solo 0,9 metri corrispondono al “Relleno Antrópico” superficiale (terreno di riporto).

La stratigrafia e gli spessori degli strati nei modelli sono riassunti nella Tabella 1.

Una sezione tipica di tunnel metropolitano è stata impiegata per entrambi i modelli, come mostrato nella Figura 2.

La Figura 4 mostra i due modelli, nei quali si possono osservare alcune caratteristiche fondamentali, tra cui:

la geometria del modello,

la mesh di calcolo (rete di discretizzazione numerica),

e la stratigrafia geologica adottata.

Tabella 1 – Riassunto della stratigrafia dei modelli

Proprietà dei modelli

Per quanto riguarda le proprietà dei modelli, è importante sottolineare che il terreno è stato considerato come asciutto, sulla base dei risultati ottenuti dalla campagna geotecnica.

Pertanto, è stato eseguito un calcolo di tipo drenato (drained analysis).

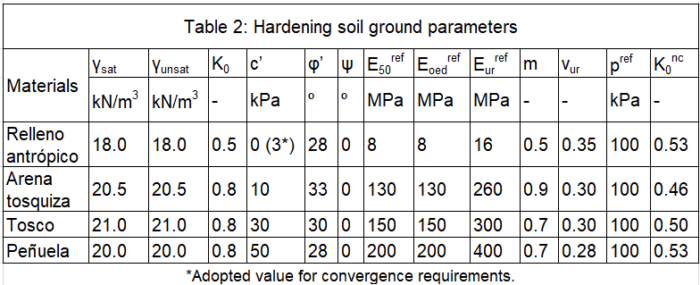

D’altro canto, per rappresentare il comportamento tensione-deformazione del terreno è stato impiegato il modello costitutivo Hardening Soil, che descrive la risposta del terreno in termini non lineari, considerando l’incrudimento (hardening) sia per taglio che per compressione.

Le proprietà dei materiali utilizzate nel modello sono riassunte nella Tabella 2.

Tabella 2 – Parametri del terreno per il modello Hardening Soil

- Valore adottato per requisiti di convergenza.

Modello 2D di Interazione Suolo-Struttura (SSI 2D)

Il modello bidimensionale è concepito come una riproduzione del modello tridimensionale descritto nella sezione precedente.

Le dimensioni del modello sono di 80 metri di larghezza e 37 metri di profondità.

La posizione del tunnel e la stratigrafia del terreno sono identiche in entrambi i casi.

Analogamente al modello tridimensionale, il rivestimento finale del tunnel è stato progettato come elementi volumetrici, con piastre fittizie (dummy plates) nei centroidi.

Inoltre, per simulare il sostegno temporaneo durante l’avanzamento dello scavo, sono stati considerati:

i puntelli in legno (timber struts), modellati come file di travi incorporate (embedded beam rows);

e il sostegno ligneo (timber shoring), modellato tramite piastre.

Simulazione numerica e calibrazione del modello

Nel modello bidimensionale, è importante sottolineare che viene utilizzato lo strumento di calcolo numerico Mstage, che consente di riprodurre l’effetto di confinamento che avviene naturalmente nei modelli tridimensionali durante l’escavazione.

Questo parametro risulta fondamentale per la calibrazione del modello, come descritto più avanti.

Fasi di calcolo (Metodo Tradizionale di Madrid – TMM)

Le fasi di calcolo adottate per simulare la costruzione di un tunnel secondo il Metodo Tradizionale di Madrid (TMM) in due dimensioni, con i relativi valori di rilassamento del terreno ottenuti dalla calibrazione, sono le seguenti:

| Fase | Descrizione | Rilassamento del terreno |

|---|---|---|

| 0 | Inizializzazione degli sforzi in situ con il metodo K0K_0K0. | – |

| 1 | Scavo della volta e installazione del rivestimento temporaneo. | Fino al 79 % |

| 2 | Fase virtuale per simulare il comportamento 3D rispetto alla distanza dalla fronte di scavo. | 40 % |

| 3 | Getto del calcestruzzo della volta (Top heading). | – |

| 4 | Scavo della panca centrale (Central bench). | – |

| 5 | Scavo della panca destra. | 48 % |

| 6 | Getto del calcestruzzo della parete laterale destra. | – |

| 7 | Scavo della panca sinistra. | 48 % |

| 8 | Getto del calcestruzzo della parete laterale sinistra. | – |

| 9 | Scavo dell’invert (pavimento del tunnel). | – |

| 10 | Getto del calcestruzzo dell’invert. | – |

| 11 | Sezione completata con calcestruzzo maturato di 7 giorni. | – |

Questa sequenza rappresenta un modello numerico calibrato per riprodurre fedelmente le condizioni tridimensionali del processo di scavo del Metodo Tradizionale di Madrid (MTM) all’interno di un ambiente PLAXIS 2D, ottimizzando così il tempo di analisi pur mantenendo una buona accuratezza nei risultati di deformazione e sforzo.